1、

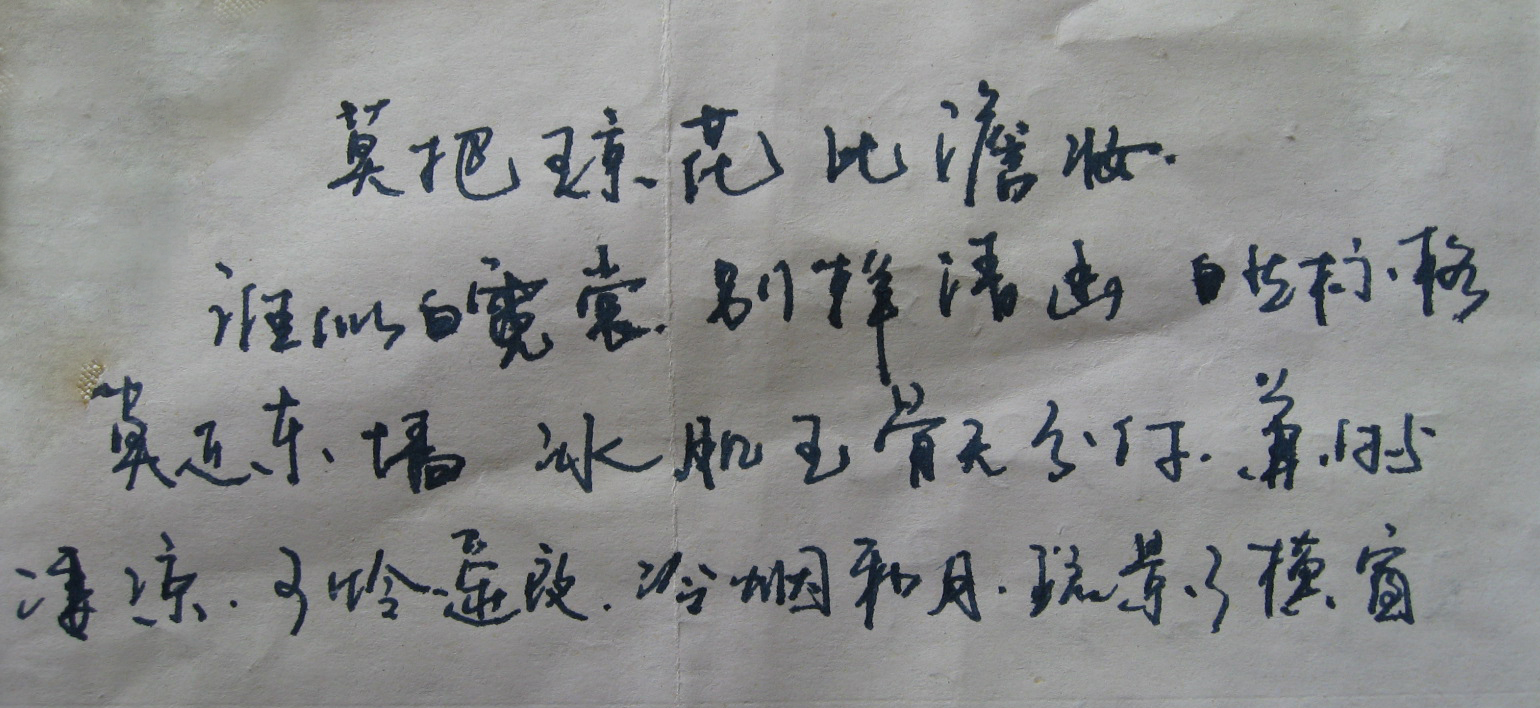

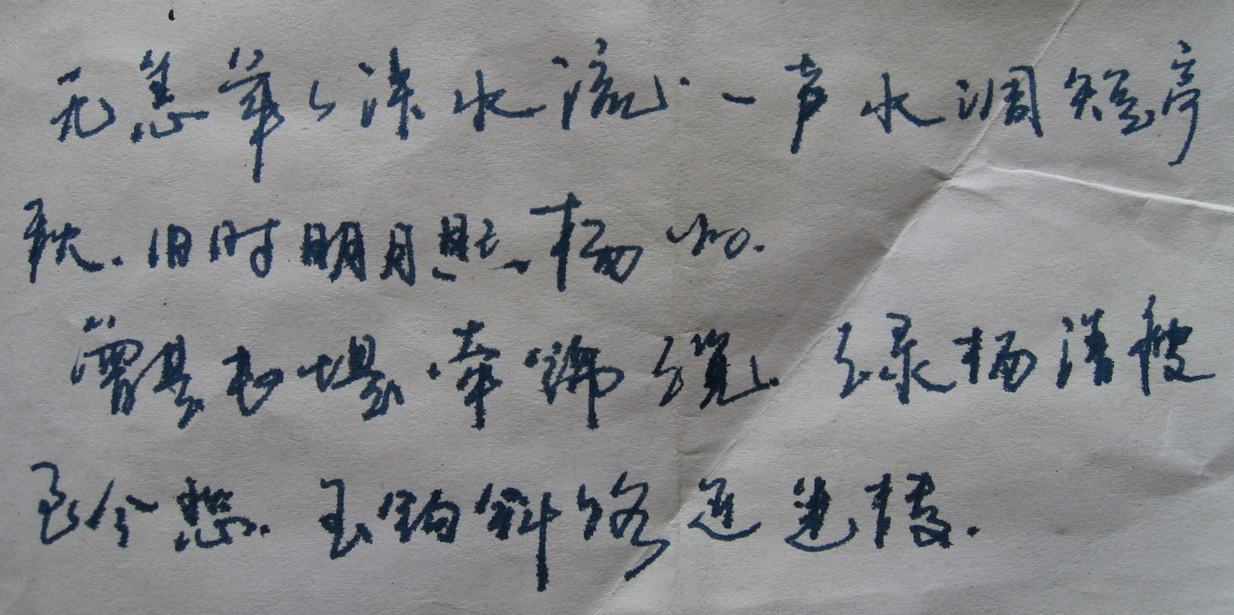

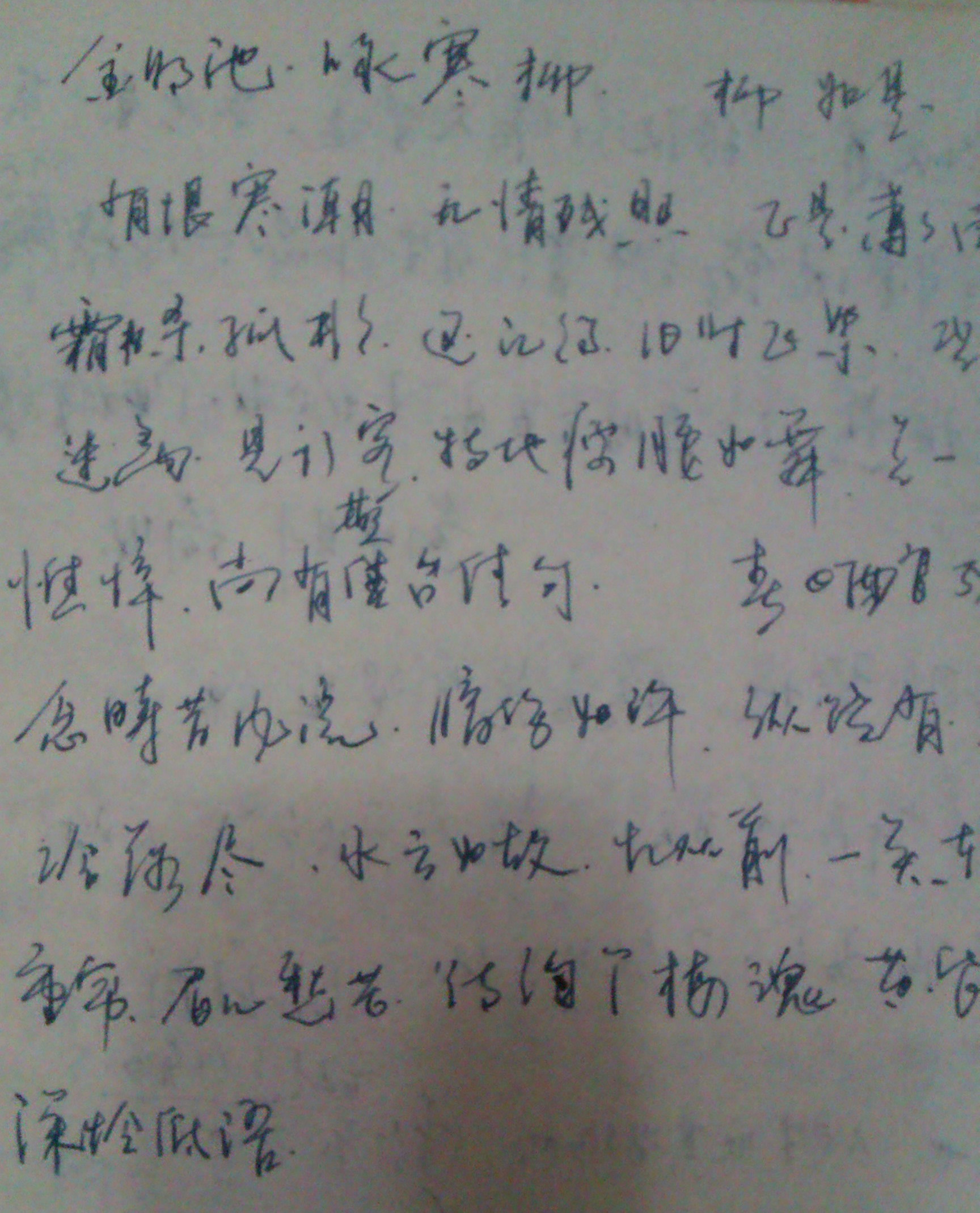

翻检旧物,偶然发现这几张旧纸。忘了何时手录的几阙纳兰词,还有一个是柳如是的金明池 寒柳,一个自己改过的苏曼殊的诗句。用过的钢笔还记得,早已洗净墨汁,插在了笔筒里。 我喜欢留下自己的东西,字纸,课本,笔,车票,发票,甚至旧衣服的标签。我也曾喜欢闲暇时,在阳光流转的影子里翻检旧物。溯洄从之,所有的记忆都浮在时光的流水中:我和玩伴们年少的样子,父母和乡邻们年轻时的样子,老家小村残破却亲切的样子。。。 然而我对自己以及身边的人事的变化总是感知迟钝。曾有一些时段,我不知道自己在变老,不知道父母已然老去。回老家时,一些多年不见的乡邻,他们的白发、皱纹、佝偻的样子让我惊异。我所有的记忆还停留在他们年轻的时候,意气风发,青春昂扬,至少,早当年我们小孩子眼中的父辈们是那样的感觉。那一刻,父母在我认真的审视中刹那老去。 我就一直习惯于这样倒退着走路,脚步在前行,目光却停留在身后。 柳宗元在寓言里写过一种小虫子,叫蝜蝂,很能背东西,行遇物,辄持取,直到被压死。他讽刺的是那些贪取者。 对于那些流年和流年里斑驳的记忆,我又何尝不是一个贪取者呢?

2、

我家在村北,屋后是果园,桃树居多。果园外是一条林荫小路,高大的白杨树立在风里,我小时候它们就和我一样粗细。小路北面又是果园,再北面,北面,是白云下的青山。 春天时,桃花开的像粉色的海,风一吹,满眼都是飘坠的花瓣,地上零落了一层,让人不忍心去踩。我喜欢搬一把椅子,坐在桃树下读《诗刊》。 我家那时养了只大黄狗,农村的柴狗,个子高大却老实憨厚。结婚后媳妇说狗的脾气都随家人,大黄狗就像你们家人。 夏天放暑假时,桃树枝繁叶茂,从我家后门口向北就望不出去了了,只能斜向上方看到半边天空和北山隐隐的几处峰顶。狗却比人感觉灵敏得多,媳妇来(那时还是同学),走到桃园北面的小路时,大黄狗就跑过去迎接了,然后跑回来,然后再跑回去,跟着媳妇一道穿过桃林,迤逦而来,我走出后门口,在她们穿林而出的一瞬间,所有的思念、埋怨和幸福,都在目光相逢的一个微笑里,水一样的化开。 秋天,桃林的叶子稀疏了许多,庄稼也一片一片的割倒了放在地上,视野又开阔起来。M (我的另一个女同学)也来过。她从前门来,我带她穿过院子,堂屋,穿过桃林,来到小路边。 秋天的绿是深色的,夹杂着淡黄和点点的深红。姑姑草开始打籽了,蓬蓬的草穗们以一致的方向在间断的微风里起伏低昂。蓝天高远,白云干净漂亮,远处的山也清瘦而精神。 我倚着树干和M在小路旁有一搭没一搭地聊天,大黄狗在草窠里一跳一跳地捉蚂蚱。呵呵,那时我们还可以聊文学,诗歌,聊理想,朋友和生活, 像那个秋天,美丽而纯净。我蓝色的喇叭裤已经磨出了毛边,我的白球鞋一下下踢着脚下的草根,夕阳红起来,暮色垂下来,草根也渐渐翻了出来。 M说:你家的后院真好, 我忘了大黄狗什么时候死了,小路上的白杨树也被人偷伐了好几棵,我曾经倚过的那棵也没有了,余下来的,更高更大,我已经抱不过来了。

3、

我生来胆小。怕黑,怕鬼,小时候还怕狼羔子。这得自我爸的遗传,很遗憾我不随我妈。我觉得我妈不是胆子大,而是根本不知道啥是害怕。农村妇女,啥都信,就是没有恐惧感,这是我一直理解不了的问题。 小时候的夏夜,和大人们一起在村头乘凉。大人们点起火绳,抽着汗烟唠家常,我们在一边玩儿。夜色蒙蒙,只看到满天的星星摇啊摇,火绳红红的火头和大人们嘴里明灭的烟头。盐拜虎(就是蝙蝠,老家的土话却是那样的叫法,据说老鼠吃了盐就会变成盐拜虎。)在天上飞,我们脱下鞋扔上去,希望它们能钻到鞋子里,不厌其烦地扔,不知不觉过了石板桥,不知不觉快到了大北窑。大人们看不到了就大喊一声:狼羔子来了。我们吓得拼命从浓浓的夜色中跑回来。 后来大队有了电视,我每晚都搬着小板凳去看,回来时天就很晚了。穿过一条窄窄长长的小胡同,两边不知是多少岁的石头墙,老鼠窸窣地在石头缝里穿行,黄鼠狼蹲在墙头。冬天的夜里,伸手不见五指,冷风大一阵小一阵,墙头的枯草瑟瑟地响,干枯的玉秸叶子哗哗地响。每晚我都揪着心,听着自己的脚步声,后背嗖嗖地冒凉气,总感觉身后跟着什么,又不敢回头,怕一回头真的有啥就站在身后。有时候我大声唱歌,唱着唱着就走到了胡同尽头,拐弯,突然,一个黑影子窜了出来,一刹那,我的毫毛头发全都扎起来,头皮一阵发麻,剩下的半句歌憋在了嘴里。半晌才明白,那不过是一条狗。 胆小这个毛病中,我唯一的优点是在极度恐惧时不会像女人那样失声尖叫,而是噤声。这在我长大后的另一突发事件中再次验证。中专三年级,南方实习归来途中,同学在车上烫伤,临时住进了天津第一中心医院,我陪床。那里的烧烫伤科住着各种恐怖的病人,其中一个高高瘦瘦,像个灯杆子,头上老戴着宽松的头套,电影里劫匪似的,我们都不知道他伤成什么样子。陪床很累,只有一把椅子可以让我晚上趴在床边打瞌睡,还是护办那群漂亮姐姐给的。一天深夜,我趴得浑身酸麻,去水房用冷水冲脸。水房里点着一盏幽暗的小灯,静得只有水滴的声音。我俯身在水池边,直觉,直觉身后有人,一回头,他,那个男病号,就站在我身后,近,并且高。问题是夜里他摘掉了头套,问题是他肯定在对我微笑,问题是,他,没有了嘴,确切地说,他的嘴唇烧没了。那一刻,我一个冷战僵在那里,全身的皮肤迅速缩紧,箍住了我,只有头发根和毫毛根纷纷向外挤,而我,一点声音都没有发出来。 考上中专的那个暑假,帮我叔伯大哥看果园子,我已经大了。 几家的果园子连在一起,大家搭伙计看,两头各搭了一个大窝棚,睡两个人,中间树园子里面一个小的,住一个人。我的任务就是每晚和本家四叔住到东头的大窝棚里。睡到半夜,迷迷瞪瞪,就听四叔坐起来喊:出来,看见你了。然后端起鸟枪朝天“砰”的一枪,在夜里,声音大的吓人,然后,倒头接着睡。 一天晚上下着雨,每天早于我的四叔却迟迟没到。雨丝乍疏乍密时紧时迟地打在顶棚和树叶子上,我一个人坐在窝棚里,望着黑沉沉的果园子发愣,果园里,是我们村的坟地。 “姑妄言之姑听之,豆棚瓜架雨如丝。料应厌作人间语,爱听秋坟鬼唱诗。”聊斋是我最爱读的书之一,豆棚瓜架雨如丝是我想往不已的意境 ,而此时,这一切一点儿都对不上。或者,那坟里并没有漂亮多情又能解人意的女鬼,我知道,果园里结伴躺在地下的,只是我们村里见过和没见过的老头老太太。又或者,我只是好龙的叶公。 让我惭愧的是,果园中间的小窝棚就搭在坟头上,那个不读聊斋的小伙子,夜夜高卧坟上酣眠。 胆小与否,也会和具体的情境有关。 初三那年下晚自习,我每晚都要送媳妇回家再回来。 从学校回来,走二里地,经过我家后院的那条小路,折向北,穿过有坟地的那片果园,大约一里地的路程,到她家,然后我一个人折回。春夏秋冬,不同的景色,我的心里满是淡淡的甜蜜和愉悦,却从来没有过害怕的感觉。 平常的日子,我们骑自行车,她在前我在后。 春天的晚上,月光飘荡在果园里,桃花瓣儿上,像浮动着一层薄雾。夏天,小虫子在草窠里远远近近地叫着,提灯的荧火虫时不时在远处划过。秋天,清清爽爽的,庄家叶子的味道淡淡地在空气里飘,如果有风,白杨树们就在夜色里窃窃私语。我最喜欢冬天下雪的日子,我们步行,那样,时间就会慢下来。漫天的雪纷纷扬扬,落在脸上就化开,清清凉凉。雪后,我们也会好几天步行,月光照着白雪,天地一片敞亮,脚下的雪,吱吱在响,而我们不说话,只听到自己的呼吸声。 一年四季,我们其实都不怎么说话。

4、 刚从玉田搬出来时,我忽然就有了漂泊感。 在唐山有了房,某花园某楼某门某号,大红的房产证上写的清清楚楚。装修了,买了家具,住进去,我依然不觉得这是我扎根的地方。 行走街头,车声人海里,我一个外来的寄居者,茫然飘过。 从此,回老家时的感觉,就分外细腻旖旎起来。 那时还没有车,我坐班车到大厦下,再坐5路,曹庄道口下,还有三里路,步行,让我安然享受。 穿过曹庄东西向的主街,这条路,得有二十年没走过了,所有记忆都还停留在小时候串庄看电影的时光里。那时感觉要走好远的路,提着小板凳,拽着爷爷的衣角,走在漆黑的夜色中,天上的星星又多又密。 住在城里,我有许多年没看到过星星了。 农村的新房子多起来,门楼也越来越高大。偶尔还有一两处老宅子,荒芜的院落,苔痕满地,草在石墙头摇曳,斑驳的木门,低窄的旧门楼,残破的门当和门墩竟然都还有。 穿出曹庄,是田间蜿蜒的小路,它向南绕了一个弯。初冬时节,白菜收了,地里空荡荡的,我可以直接走过菜地。久未过水的土地还没有冻,软硬正好,踩上去舒服极了。菜垄还在,还有散落的菜叶和已然干瘪的蟋蟀。偶尔有一两群羊在啃食地上的叶子,几只大大小小的狗在远处追逐撒欢。四周村子里不时传来几声狗叫,牛叫,拖拉机的突突声和几句喊人的声音,在长长的沉静中,这些声音传的悠远。 我的心,总在这时放松开朗起来,那是一种沉静而自由的感觉。 我不明白人们为什么总是一边抱怨城市的逼仄局促,抱怨尾气、堵车、物价,又一边义无反顾地跻身到那喧嚣急躁中去。我说,总有一天,我搬回邵官屯去住。媳妇答,爱去你一个回去。 岳母大人一周年,去上坟。往回走的路上,山花开的正旺,白的居多,偶尔骄傲地站出来一两枝红的黄的,山荆条的味道清新沁人。我说,等我死了,埋回老家。 一句发自肺腑的玩笑话。 等我死了,父母大概都不在了,我早没了邵官屯的户口,我能埋到谁家的地里? 父母才是我的根,儿时熟悉的乡亲、玩伴,那记忆里的小胡同,犄角旮旯,才是我的根,这些都在缓缓散去,我将根着何处? 宋末元初,郑思肖画兰根不着土,人问其故,答曰,故土不存,根着何处?

2012、7、29 |